本系列设计案例所提供的核心功能,可以划分为5个相关类型:栖息地设计、食源设计、生态修复/恢复设计、野生动物保护设计、自然教育设计。

这些案例既包括已经实施或正在实施的建设项目与实际产品,也包括部分极具创意的概念设计。本系列共有18个典型案例进行具体阐释。

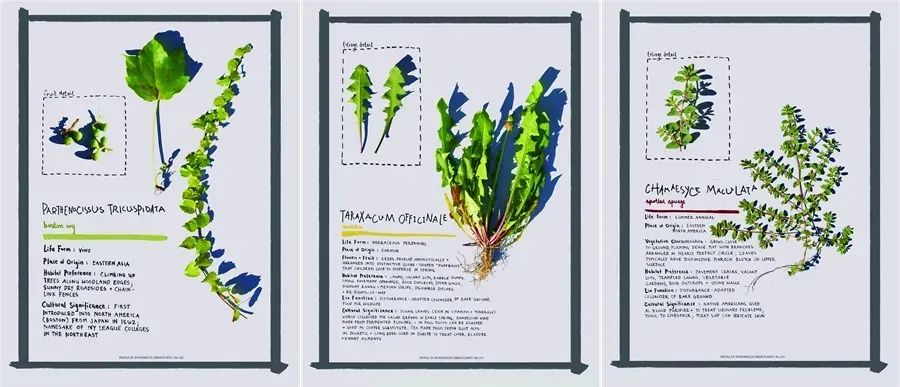

③自生植物画像(Profiles of Spontaneous Urban Plants)

在城市中,一些容易被忽视的空间里存在数量庞大的自生植物。它们长在道路裂缝、建筑物墙边等地,通常被视为杂草。

虽然不需要维护,但它们却提供着实质性的生态效益。

“城市自生植物画像”旨在通过设计师的干预和引导,使公众认识并主动参与到对本土原生植物的发现与保护中。

在项目前期,设计团队在街道上用荧光颜料标示出一些常见的城市自生植物,并在旁边放置标牌展示相关知识,以吸引公众的注意和了解。

同时,设计师将每株植物单独拍摄并制作成精美的标本页,画面中展示了花朵或种子的细节放大图,并附有植物的原产地、生境偏好、生态功能和文化意义。

项目后期又推出了可由公众参与和编辑的线上数据库。用户在城市中漫步时,将发现的植物照片上传到网站,并记录位置。

经过识别和分类,图片被标示出各类生态服务功能,如提供野生动物栖息地、减少热岛效应等。

该项目引发了对城市自生植物价值的广泛讨论,推动其成为该地区绿色基础设施的有机组成部分。

城市自生植物画像(设计方:Future Green Studio)

遵从自然法则是城市生物多样性设计的基本原则。

通过合理规划与设计,为城市与边缘区域构建不同规模的健康生态系统,实现人与自然的和谐共生。

这与仅关注人、物、场景之间关系的传统设计思维方法明显不同,而是将非人类生物也纳入利益相关者之中,并提出更具生态价值的系统性解决方案。

来源:《装饰》2023年第1期原文:《共同的栖息地——为城市生物多样性而设计》

作者:王渤森,北京林业大学;刘新(通讯作者),清华大学美术学院;钟芳,清华大学美术学院